Ее хозяин, ради которого она забывала все — сон, страх, голод, своих дрожащих беспомощных щенят, ради которого смиряла злобу, пересиливала усталость, переносила боль, этот хозяин покидал ее, скулящую и рыдающую. Да-да, рыдающую.

Тебе никогда не приходилось наблюдать, как рыдают собаки?.. А они рыдают: мелко вздрагивая всеми своими мускулами, взлаивают, приподняв морду и повиливая хвостом, готовые вот-вот сорваться с места.

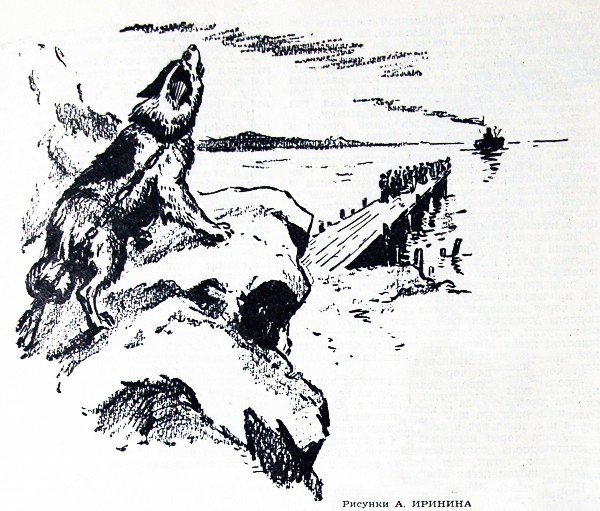

Сейчас собака рыдала, навострив острые, как кончики лыж, уши и глядя вслед уходящему от нее повелителю в оленьей дошке, медвежьих унтах и малахае из шкуры волчьей головы. Человек тянул по снегу набитый до отказа рюкзак и все обращался к идущему рядом моряку в бушлате и шапке-ушанке с золотым крабом на лбу. Моряк был в сапогах, ноги его то проваливались в сугробах, то скользили по накатанному насту и тогда он балансировал, и это несколько отвлекало собаку, вызывало к нему злобу. Это он, моряк, уводил ее хозяина к черной, слегка дымящей двумя трубами огромине, пахнущей каменным углем, железом и канатами, и бедная псина вся устремлялась туда, к курящему паром океану. Она рвалась за своим властелином, храпя от сдавливающего горла ошейника, притороченного к лязгающей ржавыми звеньями цепи.

Ее хозяин и моряк скрылись на пароходе, и солнце, похожее на огромную красную луну, уже тонуло за нестерпимо сверкающим розовой медью ледяным полем. Вскоре снег стал походить на густо посиненное белье, и с океана повеял студеный, пропитанный влагою ветер, а собака все еще хрипела в лае, все еще рвалась, повисая на своей железной привязи.

Из труб парохода повалил тяжелыми клубами черный, как взметенная угольная пыль, дым. Неизвестно для кого, ведь кроме небольшой горстки людей, собравшейся у причала, здесь на десятки километров никого окрест не было, пароход широко гулко прогудел — раз, другой, еще и еще, и вскоре стал отшвартовывать, оставив на берегу, у места своей стоянки, для зимовщиков груз, прикрытый брезентом.

Собака смолкла, пробежала, прогремев натянутой цепью, круг и легла, опустив на передние лапы узкую, словно стесанную колышком, морду. Всегда с сухой, вздыбленной шерстью, она сейчас тяжело дышала и, казалось, была мокрой. Снег под ней таял, и она раза два лизнула его, продолжая сторожко следить за уменьшающимся и уменьшающимся пароходом. Вот над горизонтом, удаляясь на юго-восток, стал различим только дымок, но собака следила и за этим едва приметным следом. Изредка, не вставая, она повизгивала, перебирая под брюхом лапами.

Казалось, она подчинилась своей участи и теперь ждала возвращения хозяина. Она мельком взглянула темно-карим, с кровяным отливом глазом, окаймленным черной щетинкой густых ресниц, на зимовщиков, возвращавшихся с проводов товарища, взглянула с раздражением и досадой, как на что-то надоедливо мешающее, и опять превратилась в слух, в ожидание, все смотрела и смотрела на горизонт, где уже и не было ничего, не было даже дыма.

Зимовщики перед сном, когда кормили собак, бросили и ей кусок вяленого оленьего мяса, в этих краях и в эту пору — самый лучший корм. Но сука даже не приподняла морду, только раза два шевельнулись ее ноздри. Она лежала, прильнув к снегу, и терпеливо ждала. А когда через несколько часов к этому ее куску подполз девятимесячный, с раздутым от обжорства, тугим, как резиновый мячик, и розовым животом песик Мишка, похожий на белого медвежонка, она молча оскалила клыки, приподняв короткие брыли.

Мишка, заметив угрозу, подхалимски замахал пушистым хвостом и некоторое время не двигался, выжидал, что последует дальше. Сука же больше не обращала на него внимания. Она отвернулась от него, с трудом сдерживая свое отвращение. И Мишка отважился. Он приподнялся, осторожно шагнул и, уцепив передними зубами мясо, торопливо поволок поживу прочь, а затем принялся, давясь, ее жрать.

Наглотавшись оленины, Мишка, видимо, решил, что сука проявила к нему особую симпатию, — ведь она уступила мясо! И он доверчиво подбежал к ней, намереваясь поиграть, сытно потянулся, протяжно зевнул и… поплатился за свою еще щенячью доверчивость. Собака набросилась на Мишку, подмяла его. От боли, а больше от испуга он, визжа, кубарем покатился, но вырваться из сильных лап разъяренной лайки ему не удавалось: она рвала его шерсть, прокусывая под ушами до крови.

На визг и крик обезумевшего пушистого Мишки из домика, прикрытого оленьими шкурами и присыпанного снегом, выбежали зимовщики с ружьями, ломиками, лопатами. В самом деле, кто нарушил молчание ночи, здесь, у самого края земли? Кто подкрался к человеческому жилью и потревожил отдых усталых людей? Воображение рисовало оголодавших хищников — волков или даже встающего на дыбы белого медведя. Каждый, выбегая, готовился сейчас к отважной схватке. А тут, оказалось, что покой потревожила всего-навсего сука, оставленная их заболевшим начальником.

Даже радист Алешка, человек веселый и легкий, щедрый на озорные выдумки и крепкое, что спирт, словцо, умевший быть неугомонным даже в часы полярной тоски, когда нежданно-негаданно начинает тянуть и тянуть на большую землю, и весь ты и душой и телом становишься вялым, так вот, даже этот Алешка, добряк и бузотер, когда узнал, в чем дело, пнул уже порядком поколоченную суку. Правда, она за это вырвала клок шерстяного его серого шарфа, которым он всегда повязывал шею и конец которого вечно висел у него на груди.

— Вот стерва, злюка-то. Прямо зверь! — возмущался потом Алешка, стягивая суровой ниткой порванный шарф. — Ведь, что делала, за душу норовила схватить… Это она с жиру, жалел ее Федор Иванович.

И радист принялся рассказывать товарищам, как любил эту собаку начальник зимовья, как брал ее на охоту и какая она отчаянная.

Все это отлично знал каждый, знал, например, как сука вступила в драку с раненой медведицей и тем самым помогла своему хозяину не только избежать смерти, но и, перезарядив винтовку доконать зверя (а были и другие случаи, примеры великой ее преданности человеку!). И, тем не менее, никто из зимовщиков не мешал разглагольствовать Алешке, более того — его слушали с увлечением.

— Вот погонять ее в упряжечке, да одну, да по целине. Будет знать! — закончил, довольно жмурясь, радист и, перекусив крупными, как белая фасоль, зубами остаток нитки, воткнул иглу в подкладку армейской ушанки.

— Завтра я ее проучу, — пообещал он.

На том и порешили: повар, дядя Федя, прирожденный полярник, человек могучего телосложения, с рыжей шотландской бородкой веером и маленьким круглым лицом, от следов оспы похожим на сдобный блин, поедет с двумя упряжками собак к поморам-охотникам — отвезет почту и там уже дождется радиста с нартами.

Наступило утро. Сука его встретила, так ни разу и не сомкнув глаз. После драки с Мишкой она свернулась в клубок и только зализывала ноющие от ударов на боках мышцы, не отрывая, однако, взгляда от горизонта и чутко поводя острыми ушами. Она все ждала возвращения своего хозяина, и даже когда собирался повар и около нее закричала, огрызаясь и взвизгивая, поднятая свора, продолжала лежать. Лишь изредка ее охватывала нервная дрожь.

— Ну что лежишь? — приветствовал ее Алешка. Он подошел к собаке и зябко передернул плечами. Румяный после крепкого сна он стоял перед лайкой в расстегнутой дошке и от него сытно пахло теплом человеческого жилья и жиром мясных консервов. С шеи на грудь, как и обычно, свисал конец починенного шарфа. — И чего ты злобишься, волчья твоя морда? — миролюбиво продолжал он, заслышав в ответ сдержанное рычанье. — Сейчас вот впрягу и отправимся на ближайшее зимовье, к охотникам, следом за дядей Федей. Раздобудем свежей рыбки… Ну-ну, кончай рычать, морда!

С этими словами радист надел, как положено, дошку, застегнулся и ударом ноги выкатил узкие легкие санки.

С этими словами радист надел, как положено, дошку, застегнулся и ударом ноги выкатил узкие легкие санки.

Алешка говорил громко, двигался энергично, явно делая все возможное, чтобы расхрабриться, он все же побаивался собаки: как бы не повторилось вчерашнее: вцепится, черт, в руку, а то еще и в лицо!

Но собака, как ни странно, увидев упряжку, встала. Встала сама и словно окаменела, только мускулы продолжали мелко дрожать, как будто всю ее лихорадило. Так она и простояла до тех пор, пока радист не застегнул ремни. Но едва он произнес отрывистое «Подь!», как собака сделала два-три скачка, сперва рванулась в одну сторону, затем в другую и побежала.

Временами нарты взлетали на сугробах, как чодчонка в ненастье, иногда собака проваливалась в снег по брюхо, но тут же вырывалась вперед и тогда санки накренялись, готовые вот-вот перевернуться.

— Да куда же ты? — завопил бежавший рядом с собакой Алешка, уже понимая, что нарты выносит к скалам, что там, за скалами, обрыв и вода. Он сходу сел на нарты и забалансировал, раздвигая ноги, как лезвия ножниц. «Шалишь!» — озорно подумал радист и тут же распластался на санках животом вниз, точно припаял себя к ним.

Но сука все наращивала скачки, учащала прыжки, приближаясь к океану, не обращая внимания на остол, которым ездок старался направить ее на путь.

Санки окутала мелкая и тонкая снежная пыль. Лицо Алешки стало мокрым. Он слышал, как с хрипом тяжело дышит собака и видел: вся вытягиваясь, она яростно рвется все вперед, все вперед.

Несколько раз Алешка попытался вонзить правило в сугробы, но остол вывертывало от силы движения. Тогда радист стал колотить собаку той же палкой, но санки продолжало швырять и бить о валуны и торосы. Выхватив из-за пояса нож, Алешка было уже потянулся к ременным постромкам, но сообразил: поздно! И свалился с санок.

Охваченная яростью, ослепленная стремлением догнать своего хозяина, собака ничего не видела, кроме латунной белизны горизонта, где только вчера скрылся пароход. Взъерошенной белой птицей она на мгновенье взлетела над пропастью и тут же скрылась в ней, увлекая за собой щелкнувшие о камни нарты.

Алешка поднялся и осторожно подошел к обрыву. Далеко внизу, у ледяных спаек берега, лежала небольшая серая груда. Воздух был насыщен морозными иглами. На солнце они тонко сверкали.

В.Уваров

“Охота и охотничье хозяйство” №5 – 1959