1.

Прямо за поселком на огороженной высоким забором поляне сидел трехгодовалый полуручной медведь.

Совсем маленьким, всего с варежку величиной, его взяли охотники от убитой на берлоге матери и, выкормив, поместили в этот загон.

Никто медведя не тревожил. Вот только собаки… Непонятно ему было, зачем люди приводили этих дерзких тварей. Страшный вой поднимался тогда над лесом. При виде зверя собаки рвались со свор и норовили заесть его до смерти.

Втихомолку я и сам «притравливался». Смотрел на лохматое звериное брюхо и мысленно вступал в единоборство. «Вот я взмахиваю пустым ружьем над раненым зверем, он вздымается на дыбы, но в этот миг, я, изловчившись, всаживаю длинный нож».

Чем черт не шутит, может еще охотничьи пути-дороженьки и сведут нас когда-нибудь…

2.

Охотился я тогда далеко на севере Уральских гор в верховьях горно-таежной реки Пелыма. Леса там глухие, люди бывают редко. Благодатное приволье всем таежным обитателям. С промысловой артелью охотников, преследуя ходовую белку, забирались мы в самые отдаленные места. Но прежде чем уходить на промысел, мы еще с осени посылали одного из участников разведать леса: где больше кормильца — кедра, там жди и белку. Вот и мне выпало на долю пойти на разведку. Только в этот раз уходил я не белку искать, а сохатых. Туманной ранью сентябрьского утра я покинул стойбище.

До речонки Каквьи — притока Пелыма — километров тридцать. На всем протяжении до нее нехоженые леса простирались. Захламленная буреломом, с непролазным подлеском и кручами, с болотами и глухими долами, тайга походила там на чертову обитель, где на десятки верст нет ничего живого.

Изредка встречались сплошные завалы мертвого леса. От легкого прикосновения трухлые стволы рушились, обдавал пылью сухой гнили.

Кончался бурелом и за ним могучей стеной вставал высокоствольный лес. Корабельные сосны качают вершинами ни недоступной вышине.

Весело бежит Цыган — проворная, виды видавшая лайка, Раскрывши пасть, собака носится в чаще, выбегает взглянуть на меня, снова бежит. Бедовая головушка! Однажды на охоте, преследуя куницу, Цыган внезапно провалился к медведю и берлогу, но не уступил зверю, «расшевелил» его и выскочил. Недаром у нас в артели Цыган считался самым отчаянным медвежатником.

3.

В полдень на берегу ручья я сделал привал. Солнце стояло высоко, лучи серебрили дно.

Цыган забрался в ручей, стал жадно пить.

Я развел костер. Вскоре весело запел чайник. Отдохнув часок, двинулся дальше.

И опять та же захламленная, горная тайга. Буреломы, угрюмые дремы. Лис, не тронутый топором, необъятно раскинулся но все стороны. Даже признаков нет пребывания людей в этом отдаленном крае.

Иду звериными тропами. Пробираюсь по узким, затемненным лабиринтам среди мшистых столетних дерев. Темно и тихо, только стук моего топора по смолистой сушине будит извечную тишину.

Лес начал редеть. Путь лежал на высокую гору. Подъем был пологий, в несколько километров. Идти становилось все труднее и труднее, наконец — вершина. На ней совсем нет леса, Как причудливые минареты, возвышаются пирамидальные кварцитовые скалы. На самой высокой из них, сложенной из отдельных овальных камней, чудом растет громадная, покоробленная ветрами лиственница. Корни дерева, подобно щупальцам спрута, обвили всю вершину и свесились с краев ажурными узорами. При ветре лиственница качается, качаются и камни на двадцатиметровой высоте…

Мне надо сориентироваться. По мшистым уступам с великим трудом забрался на верх скалы. Бескрайнее царство тайги представилось взору. Горные вершины в зелени лесов волнами находят одна на другую. Чем дальше, тем лес светлее, и в самом конце, там, где горы сливаются с небом, тайга уже не зеленая, а дымчато-голубая.

Среди моря лесов, в туманной пади, вижу долину Пелыма. Светлыми струйками текут между гор извилистые реки. Одновременно вижу Пелым и Каквью. Тут район разведки.

Спускаться с горы было еще труднее. Противоположный склон много круче. Головокружительная крутизна то заставляет бежать бегом, то плестись по-черепашьи. Однако очень скоро спустился к подножью. Снова начался густой хвойный лес. Вблизи безымянной речонки облюбовал крохотную елань и спустил с плеч потяжелевшую котомку.

Тихо в вечернем лесу. Воспламенели в закате верхушки высоких деревьев, солнце спустилось за горы. Еще с десяток минут полыхала заря, потом затуманилось небо и сонные потемки окутали трущобы.

Когда мрак ночи охватил землю, вдали протяжно и сиротливо проревел какой-то зверь. Отбежав от яркого костра, я прислушался. Собака выгнула хребет, зловеще уркнула. «Неужели стонет лось?».

Как бы в подтверждение из темноты вновь донесся отдаленный рев лося. «Гон начался, — с радостью сообщаю собаке. — А все же, как быстро осень подкатила»…

4.

Подогрев чайку, наскоро закусываю, кормлю Цыгана и с первыми проблесками зари отправляюсь в разведку.

Нигде не было видно признаков пребывания лосей. Плохо верилось в то, что в излюбленных лосями угодьях, с болотами и горами, с обильным молодым подлесьем и осочными травами — нет жизни. Должна быть причина этому.

Конечно, «стоны» лося, слышные вчера, не могли оправдать надежд. Взбаламученные хмелем брачного месяца животные могли приходить издалека.

Берегом говорливой речонки вечером я возвращался к биваку. В зарослях огромных черемушин на илистой вязкой земле неожиданно увидел следы копыт. Лосей было три: сохач, самка и молодой лосенок. Но по растрескавшимся ямкам следа с проросшей в щелях белесой травкой было видно, что лоси здесь были давно.

Идя дальше непролазной уремой, стал снова замечать приметы, которые ясно говорили, что некогда здесь было немало лосей. Опять видел следы на илистых берегах, скусы побегов; на лужайках темнели в земле ямы — лежки зверей.

Но где же сейчас животные, какая причина исчезновения их?

Внимание привлекли вездесущие вороны. Птицы с гамом кружились над болотинкой, предупреждая о каком-то лесном событии. Неподалеку, облепив кусты, сидели стрекотухи-сороки.

Направился к ним. Со страшным гвалтом птицы поднялись в воздух и, проклиная меня хриплыми криками, потянулись к кромке леса.

Пробрался в заросли, отодвинул зеленую завесу от глаз и… остолбенел: впереди, под кучей хвороста и травы, вздымался выглоданный бок лося.

«Медведь, — мелькнуло в моем сознании. — Он разогнал лосей. Ах, ты топтыга! Все планы сорвал!»,

Почуяв опасность, лоси ушли с обжитых мест. Но и этого было достаточно. Днями сытый зверь валялся под корнями в бору, ночью ходил закусывать к припрятанной туше сохатого.

Заныло сердце, зрел в голове план нежданной охоты. Можно добить на засидках зверя, но как быть с собакой? Ведь она не будет спокойно рядом сидеть. Однако тут же учел меры предосторожности. Не нужно близко подходить. Пристегнув Цыгана на поводок, старым следом вышел обратно.

Всю ночь думал о предстоящей охоте. Придется встретиться с сильным зверем один на один и притом ночью. Малейшая оплошность повлечет за собой беду. Никто не услышит криков о помощи. Лютый зверь снимет скальп с головы, выест внутренности и так же, как лося, забросает травой в болоте.

Много передумал знакомых приемов охоты. Лабаз построить — самое верное и надежное средство. Но нет, не подходит. Прежде всего там нет подходящих деревьев поблизости, второе — много натопчешь. Подкараулить на краю болотца — опять, с какой стороны пойдет? И снова собака! Куда собаку девать?

Цыган сидел по ту сторону костра, не лежал, как обычно, а сидел, и, казалось, сам думал, как быть. Языки пламени лизали толстые чурбаки. Отблески огня освещали бок шалаша, доносили трепетный свет до кромки леса. Одинокий черный куст вербы, росший на поляне, казался непомерно огромным. Тихо кругом. Вкрадчиво подбирается тоска и вместе с ночью точит сердце тяжкой думой.

5.

Еще один день прошел. Новая ночь настала. Вспыхнули звезды в безбрежном небе, туманной лентой повис Млечный Путь.

— Сидеть тебе тут одному. Не выть, не скулить, по мне не скучать, — привязывая к колу собаку, наказываю вслух. Цыган смотрит на меня понимающими глазами преданнейшего друга, и сколько укора в этих умных собачьих глазах! Будто поняв твердость решения, собака покорно легла, положив голову на передние лапы.

Все было готово. С ружья снят ремень, по прицельной рейке приклеена белая полоса бумаги. Пять патронов с увесистыми круглыми пулями положены в открытый карман. Острый нож — в ножнах, топор — за поясом.

— Не горюй, друг, завтра встретимся, — тихо успокаиваю Цыгана и бесшумно скрываюсь в темноте.

Иду не торопясь. Пройдя с километр, снял верхнюю одежду, разулся. Больно ступать босыми ногами, зато бесшумно.

Вот и болотина. Под ногой стало сыро, холодок влаги достает до волос. Пробрался в черемушник, прислушался. Незыблемая тишина. Слышно биение сердца. По спине пробежала дрожь. Порою зубы начинали своевольно выстукивать дробь и так сильно, что, казалось, слышно со стороны. Как тиски сжал зубы, напрягаю мускулы. Огляделся. Вот тут можно и засесть. Вправо и влево кусты разбегаются полукругом, впереди чисто. Под развесистым кустом ивы метрах в двадцати — труп лося.

Глаз не осиливает темноты. Все сузилось и одновременно расплылось в неясных очертаниях. Над болотцем млеет туман, но его чуть видно. Стынут ноги, погруженные в воду, зябнет спина. Хочется встать, поразмяться. Проходит час, два. Нет никого. Полночь. Стали подмывать сомнения. «Унюхал, блудень, ушел», — охватывает невеселая думка.

Над лесом взошла луна. Вдали захохотал филин.

…Хрустнула сухая ветка под грузным телом. Послышалось бульканье воды и шуршание трав. Зверь выходил с противоположной стороны. Видно, долго медведь сидел в сухом бору, вслушиваясь и внюхиваясь, сейчас шел неосторожно.

Шорох нарастал. Было слышно, как хищник расталкивает боками упругие ветки, хлюпает в болотной жиже. Потом все стихло. Зверь подошел к туше и снова прислушался.

Постояв с минуту в томительном поглощении запахов, он стал разбрасывать ветки. Добрался до мяса и засопел. Зверь жрал, громко чавкая, слышно было, как лопались внутренности протухшего лося…

Очень трудно в такие минуты сдержать себя. У самого спокойного человека сердце колоколом забьется в груди. Смелый вдохновится, поднимет смертельное оружие; трусливый втянет голову в плечи и, окаменев, просидит до утра.

Вспомнился добродушный зверь в загоне, которого с руки кормил сахаром. Вот они пути-дороженьки — свели! Едва справляюсь с растерянностью.

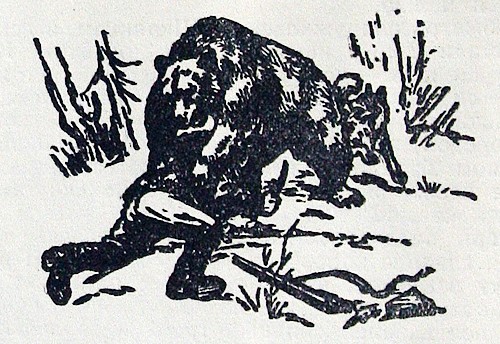

Белая планка плавно легла на копошившуюся черную кучу в кусте. Оглушительно грохнул дуплет. Зверь громко рявкнул и пал. Спешно перезаряжаю дымящееся ружье. И вдруг… Патрон разорвало, стволы заклинились! Медведь опомнился, поднимается снова над тушей и с злобным ревом прыгает навстречу. Лихорадочно рву засевший патрон! Поздно! Раненый хищник в пяти шагах! В ужасе взмахиваю переломленной двустволкой, с силой бросаю в медведя. Ловко схватил зверь ружье, грызет, ломает… Согнувшись в пружину, стремительно бросаюсь к ногам медведя. Кривой нож по рукоять всажен в брюхо, кровь обдает лицо. Медведь ревет и уже бессильно рвет когтями спину…

Пулей вылетел Цыган из-за куста. В неудержимой ярости схватил медведя за гачу. Медведь осел, наотмашь бьет лапой собаку. Бесстрашный Цыган ходит вокруг, вонзает клыки в спину, в колки, в шею. Ревет ошалевший зверь, беспомощно машет лапами. Смертельный удар топора по широкому лбу решает судьбу поединка.

Милый Цыган, прости, драгоценный друг! Цыган не в силах унять расходившийся пыл. Широкая пасть скрылась в густой медвежьей шерсти на шее. Угрожающа черная туша. У Цыгана глаза — огни, хребет — торчмя стоит. Обрывок веревки висит на шее…

Луна проглянула между вершин деревьев, болотина залилась зеленым, безжизненным светом. Сажусь на теплую тушу, подбираю прозябшие ноги. Но озноба уже не чувствую и страха тоже. Только боль в спине, да гул в ушах все настойчивее напоминают о только что закончившемся поединке.

Л. Фомин

“Охота и охотничье хозяйство” №4 – 1958