Свою охотничью тропу он набивал уж без малого годков восемьдесят. И все – в дружеской компании с лаечками. Вдоль и поперек иссекли его долгий путик кольцехвостые напарники. И как ни петляла порой судьба, а никуда от лаечного хвата не делась.

Себе на девяностолетие он таки оставил от «пенсионерки» Ладки декабрьского щенка с белой через нос и лоб проточиной. «Для охраны хоть», – лукавил сам с собой и совал мальцу в жаркую пастенку большой палец вместо соски.

И в первую же весну, скрипя хворыми коленками, потащился с пятимесячным дружком на вальдшнепиную тягу. Знал старый, что нельзя с лайкой ходить весной на тягу, запрещено с ней охотиться в это время на птицу, но года поджимали, хотелось увидеть, что из щенка получится. Ну и по старой памяти завернул к давнишнему сотоварищу, дубу-долгожителю. Представиться, так сказать, хозяину леса да испросить покровительства для Урманки. Подточенное с северной стороны сыпучей гнилью дерево встречало, может быть, последнюю весну. Но двумя-тремя оттаявшими в умиравшей кроне ветвями все же одобрительно качнуло.

А Урманко, пострел, серебряным шаром закатывался в голые кусты. Удивлял своим инейным окрасом. И все больше напоминал старику его первую уральскую собачку, Платинку. Ох и мастерица же была она на заброшенных драгах с голубыми озерками утку отыскивать и завлекать вплоть до верного выстрела. И, как сейчас дед понимал, не только лаем разговорного жанра брала, а видать, и шкуркой своей платиновой охмуряла…

За воспоминаниями пропустил первого рыжего вестника весны. И ладно. Еще один «хоркун» протянул нетронутым. А сбил охотник того, которого и щенок в полете приметил. Задрал мордашку с белым околышем, громового раската выстрела словно и не слыхал, – так разобрала его закувыркавшаяся в сумеречном воздухе птаха. И шлепнулась-то она по щучьему велению рядом. Вытянулся птицелов. Ушки – в стоечку. Кружанул осанисто, чутко потягивая первое молодое вино охоты. И пошел, пошел неслышными кошачьими шажками на зов своей промысловой планиды. Вытащил горячую дичину из кочкарника к ногам хозяина. А тот – ни слова доброго в ответ. Ни прикосновения ласкового. Давно уж заметил дед, что отвлекают эти нежности телячьи от дела незаматеревшую душу. Не мешай щеняре вслушиваться в вековечную колыбельную природы. Сам дойдет. Вишь, заоблизывался. Грудешка-то ходуном заходила от первых пьянящих вдохов лесной жизни.

И по волоку-то сразу находит. И из ледяной лывы тащит, отфыркивается. И куда ни запрячь, все равно угадает. И налаивает себе чего-то, наскуливает. На разговор его тянет с дичиной, что ли? Ткнет носом взмокшее перо и нутряным голосом бормочет с перебором, взрыкивает. Отношение выражает. И добрый был знак многоопытному лесовику, что собачка – самородная. Затейливо и богато являла себя в Урманке охотничья страсть.

И осень еще большей тому порукой стала. Хотя и придавило взбунтовавшееся давление, а все же священнодейство открытия не пропустил. Пристрастил к утятинке самородка. И дивно тот справлялся в камышах в свои-то девять месяцев от роду. Ну, подранка там из рогоза вытянуть – это дело собачье, понятное. Про то и разговору нет. А примечательно, как заигрывал он с водоплавающими-то, любезничал да ублажал. Вот про что задушевная беседа.

Махнет, значит, вперед деда-спотыкача на памятное озерцо. И подаст вскоре трогательную сердечную ноту. И радость-то рассыпчатая, как сахар, в том затяжном взлае, и – песня жалистая, и – заманивающий кураж хитрована-искусителя. Дескать, вот она, уточка-то. И чтобы не спугнуть ее ненароком, выхаживает четвероногий артист по бережку, хвостиком помахивает и даже не взглядывает на стайку. Распевается себе. А утиная братия, от любопытства клювы раззявив, туда-сюда утюжками по глади шлындает.

Дедок же тем временем черным ходом на «концерт» пробирается. Кустами да зарослями крадется. И хоть пытанная крестьянской работой спина не гнется, окаянная, и ноженьки на сгибе дрожью исходят, а настроение молодое, памятное возвращается.

…Вот также и Платинка ведь в далекой юности крякашей уговаривала. Те же лаечные перепевы. Гипнозом брала. И уж хвост обязательно распустит, как косу красна-девица. И ушки развалит на затылке. И давай себе распинаться густым грудным приговором. Утки перед ней в десятке шагов, как детки на утреннике, шеи тянули. А она бродила осокою с нежным брехом и никакого к ним промыслового интереса вроде и не являла. Подобравшись на огневую позицию, ловкий стрелок брал сразу на мушку по две-три головы. А уж после выстрела Платинка сбрасывала с себя маску притворства и кидалась в озеро со всем нетерпением. И подавала, подавала. Хватало же ей выдержки при таком-то азарте валять ваньку, ну, не чудесница ли?

Какая давность… А помнится. И все эти годы старался лаечник сберечь удивительную кровь «местной западносибирской». Даже когда перебрался в европейскую часть России, сохранил верность своим пристрастиям. Через прежних знакомцев выпрашивал-выманивал собачек из-под Ирбита. Вел свою линию. Нет-нет да и давал его породный прииск остроухих выдумщиц, что промышляли с завидной изюминкой.

И вот в десятом уж, считай, колене подарила матушка-природа серебряного Урмана-певуна. Уж такой мастер уговаривать, что куда с добром! Уставится, телепат этакий, своими огнистыми карими и давай душу вытягивать – в лес зазывать. Урчит-постанывает, скулит-полаивает. И башкенцией лобастой то кивает согласно, то крутит укоряющее.

– Ну-у, лизун, – вздыхал растроганно дед.

А сам-то вроде как ощущал от этой собачьей терапии прилив сил и сбрасывал по случаю десяток-другой. Но года-годочки, все равно что поленница на задворках, высилась да кренилась и придавить норовила иной раз. А кобелю бесстыжему все неймется. Только и пялится сквозь тесовый забор на еловую гребенку за польцом. Лапой заветную калиточку поскребывает. Колобком масляным в ногах катается. Давай, мол, тряхнем стариной замшелой, пробежимся по отъемам.

– Знатный уговорщик, да уж… Погоди, сбегаем, Урманко, сбегаем, – виновато отговаривался хозяин, пеняя на преклонность лет.

И чесал псу брюхо заскорузлыми пальцами, кряхтел и притворно ворчал на нетерпеливца:

– Молодой-то конь скорее на кладбище свезет, верно в народе говорят.

А с другой стороны посмотреть: псинка бесхитростная разве повинна в том, что тебя немощь точит. Взял лаечку, так будь любезен обеспечить ей богатую охотничью биографию. Крупняка покажи. Хватит мелочью потчевать. Тем более, по всему видать, что собачка даровитости редкой. Вон как лося-то завернул…

А дело это случайно приключилось. В августе наткнулся дед на ближней вырубке на обильный малинник. С ходу набрал ведерко. Вареньица сварганил. Назавтра еще сподвигся. И Урманку с собой на прогулку взял. А жара стояла потогонная. И пес от нее все в лесной прохладе хоронился.

И вдруг из крепи лай долетел. Набатный, резкий. Старина от неожиданности едва кружку с ягодами не выронил. На пень-вековун для обзору вскарабкался и видит: вразвалочку выбегает на опушку лось. Лоснится весь от летней неги, ушами вальяжно помахивает. А рога на солнце полыхают, что тебе подсвечники начищенные. С ленцой так катит вдоль вырубки. А за ним, дельфиненком из зарослей выпрыгивая, Урманко стремится. И все норовит толкнуть зверя прямиком на хозяина. Дескать, погляди, ягодник, на настоящее-то добро. В каких-нибудь пяти шагах от деда-истукана и прошествовал бычина. Хоть за рога хватай.

А у запалившегося кобелишки язык на всю длину из пасти вывалился. Куда ему по плотному кустарнику да завалам за длинноногим. Вот он и смекнул: нечего взапятки дышать. Срезал леском. К речке. И там, где у зверя верный лаз, остановил его «в штык». Забористо взлаял, громово. И тут же сбавил обороты, давай разговоры разговаривать, «баки» забивать. С восторгом запел, шельмец. Комплиментами, видно, великана осыпал. А если и грубил, огрызался, так только в дедову сторону. Звал. Ну, где ты там, старый хрыч? Да не ко времени, Урманец! Но уж голосовой палитрой нарадовал вдосталь. То озорно взлаивал, то – в надрыв, то – в растяжку. То печалинку короткую навевал. А вот яростной, пугающей злобы не было. Дипломатика лобастая! И страх не показал. Зверовик прирожденный. Напористый и гибкий. Страстный, но голову не теряет.

Вот бы закрепить успех. Да как? Притравочные станции дед ни во что не ставил. «Там только в куклы собак играть приучают». И на коллективную охоту лет двадцать уже никто не приглашал: снят, как говорится, с воинского учета. Но ничего, Урманко, своими силенками обойдемся. Характер-то, слава Богу, не просел. А что ходули нет-нет да и подламываются, так на то начихать с высокого лабаза. Дай срок, лосятник, забуримся в верный отъем.

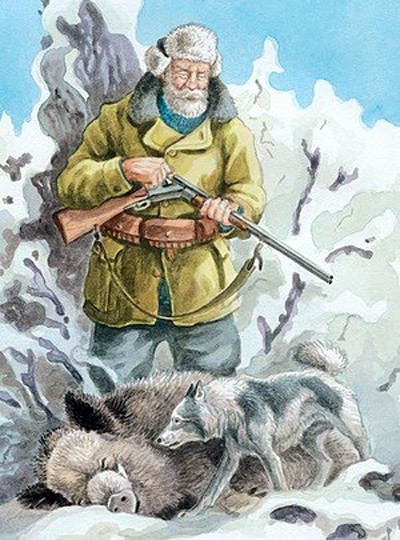

Сказал – сделал. Нагреб по сусекам картечи на заряд да пару пуль. Хватит, если что. Лес-то, он никогда больше чем на дуплет не расщедрится. Промельк – другой, и – вся недолга. «Лишь бы Урманко себя показал, да я не подвел. Вот и будет ему память…»

И по хмурому декабрю припустились они через польцо. Толчка прежнего в ногах не было, все «пружины» давно полопались. Пимы буровили порошу волоком. Взопрел разом. На опушке к валежинке приладился дых перевести. Поохал, пооглядывался на избяную крышу. Ворону-высоколету пригрозил, что увязался каркать. Но делать нечего, раз ухватился за гуж. Держать надо фасон перед кобелем, чтобы уверовал в охотника с младых когтей. Лес слабых не жалует. Кончай сопливиться. И, перекрестясь на просвет, спустил светлобокого с поводка. С радостным вызвизгом на упругом скоке ворвался тот в свое дикое вольное отечество. Взыграла в нем родовая кровь лаечных поколений. Аж самого дедка обдало накатом собачьего восторга. И, растянув в улыбке вислые забелевшие усы, он поддался азарту горячего спутника. Вперед! А загустевший тем часом снегопад опустился глухим занавесом. «Лихая погодка – зверобойная», – подсказывало заходившееся сердце. Нет, зря брешут, мол, утихает с годами охотничья страсть. Она как была, так и есть – главная жила, что за собой всю жизнь тянет.

День уж подкатился к середке, когда набрели на подметенный кабаний след. «Вот он, гостинчик-то лесной», – бубнил про себя старик, ощупывая вмятины голыми пальцами. «Ага, разомлел под снежной перинкой, не схватился еще… Стало быть, свежак. Утрешний. Шажок-то сытый, неспешный. Видать, к лежке тянул. И самое место, где поднять его сейчас можно – верстах в полутора, в крепях… Так ведь это опять же – у старого дуба. Знать, свидимся».

И на малом пыхливом ходу он с удовольствием вспоминал своего молчаливого друга. Как тот раздвоенной сохнущей короной раздвигал еловые макушки. Как каждую весну оставшиеся в живых отстволины собирались с силами и выбрасывали охапку-другую резных листьев. На одном характере стоял дуб, доживал. И так получалось, что многое объединяло двух старожилов. Один другому говорил: «Держись!» И с чувством при встречах оглаживал глубокие шрамы на коре. А в трудные промысловые времена и заступничества у хозяина леса просил, дескать, пошли зверя на верный выстрел. И бывало, следовали удачи за великодушным жестом могущественной ветви. А теперь, в глубокой старости, они и вовсе стали похожими.

И заранее радовался следопыт предстоявшей встрече. И сметливо срезал путь, тропя следок. Огибал овражины и крутогоры. Прикидывал, что подсвинка лес послал в самый раз: и по размерам, и по силам старому да малому угодил. И клык еще у зверя не тот, чтобы неопытного ловца порвать. А Урман равнодушно тыкался в подметенные ямки от копытец, фыркал недовольно. И принимался дальше козлить по лесу дуралеем. Эх, позарез нужна схватка со щетинистым противником, чтобы вспыхнула и зажглась в лайке врожденная и неутолимая жажда к преследованию зверя.

Часто передыхивая, тихоход упорно ковылял под уклон к речушке. Ворчал на неутихавший снеговей и досадливо думал наперед: каково будет лезть по взгорку на обратном пути. А если еще и с ношей?.. «Во-о дурында-то песочная, туды твою… И поделом. Чем думал, когда щенка оставлял? На потеху душевную? Ага-а.., держи карман шире. Душа, она, поди, не потеет, не спотыкается, как кляча, да под ноги себе не харкает. Раскатал губы, думал, на крылечке сядешь, а он перед тобой плясать будет, как цыганенок. Не тут-то было. Урманец такой, что из гроба на охоту утащит. Чертеняка платиновый… Еще незрячий был, а уж в ладошку тыкался, душонкой своей терся. Ну и забавные до чего конопушки у него, губошлепа. Соплей бы ему еще на обе щеки, х-хе… Гаденыш ласковый. В три недели у него уж и ушки колышками – раньше всех, хвост – спиралькой. И у миски первый, торопыга. А когда прихворнул, так глазенками, хоть и мутными еще, а уж норовил в самую глубь сердечную уставиться. И палец мне весь ужамкал до синюшности, когда Ладушка-то отошла… Вот ведь что значит: твоя собачка, кровная. Они ведь находят нас сами, так-то. А потому и отдай свою оставшуюся жизнь, не жмись… А я и не жмусь».

Так, собеседуя сам с собой, вышел к дубу. И обмер. Зияла на месте костистой и развесистой некогда кроны пустынь небесная в ошметках снегодувных. Половина расщепленной могучей рогатины покоилась в переломах и трещинах на земле. А другая – в ржавых заиндевелых подтеках гнили, едва держась на раздвоенном комле, оперлась тяжко на ель-соседку, согнув ее в три погибели.

Вот и надломилась долгая древесная жизнь. И закоченевшие медной чеканки листья сиротливо выглядывали из-под нападавшего снега. Они не отлетели по осени, видно, решив лечь вместе с материнской ветвью. И теперь она в причудливом изгибе копила мохнатые хлопья. Горбатый сугроб громоздился на дубовой развилине, намертво схватившейся с едва терпевшим еловым стволом.

А в недавние свидания верилось, что дуб еще пошумит против ветра. И как-то исподволь связывал стояние дерева со своим житьем-бытьем. И брезжила думка, что покамест богатырь помахивает зеленым флагом листвы, до той поры и он шаркать будет по лесным коврам. А вишь, как повидаться пришлось. Откачался, бедняга. И колыхнул нутро нежданный холодок. Превозмогая слабину, привалился лесовик к деревцу угодливому. А им оказался молодой дубок, что бился кверху рядом с поверженным исполином. Подивился человек, что лег покойный так, чтобы потомка своего не задеть и свет ему открыть. Словно в сознании до конца был.

Вдруг в чащиннике рявкнул Урман. Вскинулся заполошным голосом. Зачастил и осекся. И тут же хлесткий копытящий намет словно проломил заросли. Темно-серый ком щетины проскочил бы мимо, и не успел бы старик стащить с плеча курковку, не то что прицельно жахнуть… Но пока он суетился, взводя и выискивая удобный для выстрела промельк, Урман стремительно обогнал стронутого подсвинка и лоб в лоб остановил грозовым раскатом лая.

«Во мастак так мастак, – возликовал охотник мысленно. – Ты гляди, от лаза зверя отсек и на меня жмет, головастый…» Пока руки, помнившие дело, вершили свою скорую работу, мысль все-таки опережала ход событий, и приятно было услышать, как лай питомца по-соловьиному стал менять колена. С переливом пошел. На бесплатное представление вепреныш угодил. И щетина, вздыбленная на остистом отростке, вроде как и приглаживаться стала.

Во всяком случае в оба глаза дед видел мишень, а вот одним выцеливать намаялся. Заслезился, запотел стрелковый, как стеклышко на холодке. Протирай – не протирай… А портачить в стрельбе не любил. И еще на пару переступов сблизился. И мгновенно развернулся кабан на шум. Но тут же Урман метнулся к зверю, забасил, отвлек на себя в который уже раз. «А вприкуску так и не попробовал, одной глоткой опять взял. Значит, долго жить будет Урманко», – мелькнула утешительная мысль. И шатнувшись от отдачи, старик досадливо плюнул себе под ноги. Сплоховал. Знал, что не убойно ударила картечь. Затупленные дальнозоркостью глаза не нашли «стрижки» на взбитом насте. «Если Урманко голос не подаст через минуту-другую, то с меня литруху за промах». И снова почувствовал разом накатившую усталость. Услыхал, как болтается в опалой груди загнанное сердце.

Переломил ружье. Долго цеплял занемевшими пальцами папковую гильзу. От прицельной планки звонко отскакивала снежная крупа, которую и за ворот телогрейки щедро сыпала расшалившаяся непогода. Он поискал глазами пенек, где бы ноги унять. И тут сквозь снежную навесь пробился резкий, задористый голос Урмана.

– Во! Самородочек! – Аж скулы от растроганности заломило. – Платиновый ты мой! Удружил-то как задушевно, – запричитал старец на радостном всхлипе.

И жалко-то себя стало, что невольно подводит дружка-товарища, не поспевает. Каждый обледенелый сучок в штыковую идет и норовит навзничь опрокинуть. Но через слизь чувственную пробивалась укрепительная мысль, что псинка-то и впрямь мировая. «Остановил-таки!»

«Давай, спотыкач!» – гнал он себя, интуитивно забирая правее, чтобы сбросить со спины предательский ветер. И уже представлял, угадывал, где, в каком именно месте, сходятся два дуэлянта. Надо успеть! А уже и дыхание сбилось к черту от неровной трусцы. И захлебывался морозным воздухом, не успевая выталкивать его из груди. Но больше всего боялся нарваться на валежину и подшуметь. И так ведь чудом удерживает полуторагодовалый кобелишко вольного секачиного отпрыска.

И сейчас, за сотню метров до отстоя, он будто слова начал разбирать в голосе Урмана. «Спокойно», – словно говорил тот кабану. «Ты же втрое больше меня, чего тут бояться». А деду подсказывал: «Не шуми, как трактор. От речки, от речки заходи».

До странного умиротворяюще звучал лай, без всякой подобающей такому случаю угрозы. И в то же время ни одной нотки страха не проскальзывало. Пес словно увещевал подранка отдаться воле рока.

«Экстрасенсом бы наняться ему», – ухмылялся охотник, стараясь ступать строго под лай. А если попадал в паузу, пережимал подошвой наст или шаркал рукавом по ветке, тогда Урман забирал выше, «помехи» создавал. А когда хозяин, подобравшись на выстрел, стронул все же веприка своим медвежьим ходом, тут уж «артист» таким разгневанным басом запел, что держись.

И вроде что-то похожее на зверя затемнело меж стволами. Но точно не разобрать. А лай, заматеревший, осадистый, бил по перепонкам. Пес теперь явно волновался и агрессивничал. Видно, подсвинок был на срыве. Но старческие глаза сквозь рябящую пелену снегопада никак не могли высмотреть цель. И вдруг лай метнулся в сторону и тут же лавиной накатил прямо с противоположной стороны. И шатнулась крепь. И крутанувшийся на месте темный силуэт обрел контуры добычи. Да, Урман «показал» зверя, но и сам по горячности и малоопытности подставился под ствол.

Охотник опустил ружье. Да расскажи кому-нибудь, что вот он, девяностодвухлетний замшелый пень, в зимнем лесу подранка добирает… И ничего — не разрывается сердце, и кровяное давление не бьет обухом по темени, и ноги, слава Богу, держат. И собачка у него — сплав золота с платиной. А все же громкую точку ставить надо. И как только еще разок, подфартив хозяину, Урман ушел в сторону, пуля тут же легла по месту.

Ни слова, ни полслова не произнес старик над трофеем. Ничем не отвлек пса от наслаждения первой большой победой. Он дал ему право самому решать – окончена ли дуэль, а может быть, соперник по-прежнему смертельно опасен? С редким, затухающим лаем, переходящим в глухое рычание, Урман подобрался к поверженному зверю со стороны хвоста. Сделал проверочную хватку, убедившись, что бой действительно выигран. С удовлетворением покусав гачи, Урман потянулся вдоль туловища к пробитой лопатке. А на веприную чушку и смотреть не стал, являя врожденную осторожность.

Ни слова, ни полслова не произнес старик над трофеем. Ничем не отвлек пса от наслаждения первой большой победой. Он дал ему право самому решать – окончена ли дуэль, а может быть, соперник по-прежнему смертельно опасен? С редким, затухающим лаем, переходящим в глухое рычание, Урман подобрался к поверженному зверю со стороны хвоста. Сделал проверочную хватку, убедившись, что бой действительно выигран. С удовлетворением покусав гачи, Урман потянулся вдоль туловища к пробитой лопатке. А на веприную чушку и смотреть не стал, являя врожденную осторожность.

– Спасибо тебе, лес, что не забываешь старика, – с этими словами добытчик перекрестился на просвет и, сев на валежинку, достал из мешка обшарпанный термосок.

Потягивая настой шиповника, стал прикидывать, какими силами и средствами добычу домой доставлять. Покачал головой, покряхтел. М-да… Потом поширкал «сталькой» по лезвию изрядно сточенного ножа. От внутренностей тушу облегчил. А пуда четыре в ней так и так осталось. Не по себе сук срубил. По горячему делу каких только дров на охоте ни наломаешь. Страсть она и есть страсть: холодному расчету не подвластна.

А смеркалось уже. Да и в глазах от долгого наклона при разделке темь осела. Спину тянуло. Такова уж доля меткого зверобоя: попыхтеть потом приходится. Но с трофеем все же легче домой возвращаться, нежели с одними «убитыми» ногами. Как бы там ни было, а к теплу пора подаваться.

– Верст пять до деревеньки, слышь, чего говорю-то?

Он все нарезал да подбрасывал свежатинки Урманке.

– Да ты не стесняйся, наворачивай. Не каждый день – праздник.

Погладил дружка и ни с того ни с сего принялся виниться перед ним:

– Раньше-то я на горбу и не таких таскал. Отец твой, Туман, не даст соврать. А теперь, брат ты мой, носильщик из меня никудышный. Ты-то вон, молодец, одолел зверя. Ну, почавкай еще про запас, пооблизывайся, Урманушко.

Набивший брюхо работник разгреб лапами снег на почтительном расстоянии от добычи, покружился на месте и свернулся колечком. Подремывал с устатку, изредка вспыхивая на хозяина умными глазами: наверное, гордился им и, конечно, любил. А того через взмокшую одежду пробирал морозец, подгонял. И сунув в рюкзак целлофановый пакет с вырезкой и печенью, старик поднялся.

– Домой, Урман!

От речки пришлось лезть на угор. Разом выдохся. Привалился к березине. А лаечки-то нет. Посвистел. Подождал. Все без толку. Пришлось вернуться. И картина, что открылась ему, ввергла в замешательство. На такую порцию укоризны он не рассчитывал. Четвероногий тягач – к туше передом, а к хозяину задом – пер ее волоком. Отпыхивался, отхаркивался. И доходя в неистовстве до исступленного скулежа, опять впивался клыками и тащил против шерсти.

– Ты это мне совесть-то пришиваешь, Урманец? – конфузливо бормотал дед, взрезая нижнюю челюсть и крепя на кабаньей морде верную бечевочку.

Подналегли на пару. Всего-то ничего пробурлачили, и испеклись оба. Старому казалось, что сердечные удары раскачивали все его дряхлое тело. От виска к виску вломилась головная боль, словно скобой взяло. Но мужик от роду он был азартный. Лиха беда начало. И – впрягшись, обретал победный норов упираться до конца.

– Ну, взяли, напарничек! Сама пойдет…

Накряхтели еще пару саженей.

– Виноват я перед тобой, дружок, – сипел старина, остужая снегом лоб.

А Урман – рот до ушей, хоть лягушке пришей, – с надеждой и верой пялился в глаза. Его собачье достоинство подсказывало ему, что круче их сейчас в лесу никого нет. Что они вдвоем любому рога завяжут и клыки свернут. И не мог престарелый не подняться под таким воодушевляющим взглядом. Разобрало его. Загусарил. Где наша не пропадала!

– Красивую охоту сделали!.. Честь по чести.

Отделив от туши голову (все – полегче), прикопал ушастую в снег. Остальное втолкал в рюкзачину задними ногами кверху, чтобы при навьюченной поклаже они удобно легли на плечи. Испытанный прием. Но надо было еще этакую громаду себе на спину забросить. Без доброго пня тут не совладать. Ну, отхлебнул еще чайку на посошок. Термосок под валежнику закатил: лишний вес опять же. Долго канителился, пока взгромоздил ношу на подходящий выворотень. С подседа да с грехом пополам просунул руки в лямки.

Перегруженное сердце забарабанило с первых же шагов, забило тревогу. Набрякшие кровяные сосуды стянули череп тугим обручем. Но охотник упорно таранил ночной лес. И тот, как мог, поддерживал его ветками.

– Урман!

Что-то давно не вертелся под ногами главный закоперщик. Боясь потерять равновесие, дед оперся на полусогнутые колени. Отстоялся. И – в путь. Ружьишко то одну руку оттягивало, то другую. Все чаще появлялось желание повесить его на сук. Но он грозил кулачиной самому себе и продолжал вбивать в наст намокшие валенки. Забористый характер настегивал слабевшее тело. И первую версту он одолел. Но колени предательски подломились, и груз придавил его. Отлежался. Попробовал встать с рюкзаком. Не тут-то было. Но если сейчас сбросить трофей, то уж потом в лямки ни за что не влезть. Ну и ладно. Завтра как-нибудь… И вроде уже договорился со своей минутной слабостью, а тут Урманко объявился с жаркой улыбкой во всю свою белозубую пасть. Голову за ухо приволок. Стоит, хохочет и снег хватает. Весело ему. «Не по-хозяйски это, – говорит, – веприные чушки по лесу разбрасывать. Тут ведь и – холодец тебе и запечь можно. Да и непочтение к зверю, сам понимаешь…»

– Ну, ты, мужик платиновый! – восхитился старик, и зло взяло его на лежачее свое положение.

Кипел, громоздился на карачки, перешибая немощь крепким словцом. Дополз до молодого деревца. Сгибая его в дугу, поднялся. Навис, все равно что дуб разломившийся. Ружье зацепил палкой суковатой, подтянул. Голова раскалывалась. Кадык толкала тошнота, и болезненная слабость растворялась во всем теле. Но путь до дома сокращался. И главное, все – честь по чести. Не бросать же добычу. Не ломать же молодому ловцу смысл охоты. У точного выстрела – свое достоинство.

Мысли плавились. Пульсирующие виски, казалось, выталкивали глазные яблоки. И все труднее было высматривать прогалы в запорошенных елках. Он терял счет вынужденным поворотам. Кружил. И в конце концов понял: «компас» сломался. Огляделся и увидел, что снова вышел к дубовой развалине…

Небесный просвет еще больше раздвинулся на месте бывшей великанской кроны. Задавленная ель сгибалась все сильнее под растущим гнетом. А снегопад все высил и высил сугроб на перехлесте двух деревьев: павшего и живого. Так лось, намертво сцепившись рогами с соперником, ломает ему позвоночник, и сам обрекает себя на долгую и мучительную погибель в сохатом капкане.

И тут, как живая, хрястнула еловая плоть. И с тяжким вздохом обрушились обнявшиеся стволы в клубах белого взрыва.

– Господи! – перекрестился старик, ощутив, как дрогнула под ним земная твердь. Урман, поджав хвост, метнулся в ноги и едва не сбил обескураженного хозяина.

– Не робей, это еще не по наши души. У каждого своя ноша и свой час.

Сжав зубы, спрямил путь и вышел к вырубке. Хотя не любил он эти «залысины». Не жаловал лесорубов. И всегда знал, что деревья падают, как люди… Но так было короче – через пень-колоду и колдобины, оставленные трелевщиками. Ноги путались в прутьях. И всякая преграждавшая путь валежина представлялась ловушкой. С каждым шагом ногам все труднее было находить надежную опору. Слепнущие глаза сами искали место для отдыха. Но он слышал за спиной порывистое дыхание Урмана и не хотел сдаваться. Ему хотелось поймать одобрительный взгляд лайки. И слова вертелись на языке самые теплые. Да что слова? Собачке нужен тон, настроение – вот что она ловит на лету. А лямки уже, наверное, стерли кожу на ключицах. Гудевшей голове не хватало кислорода, который жадно пожирали работавшие ноги. Но вдруг ломота в висках стала гаснуть, спадать вниз, к щекам, опустилась в желваки. Шея словно лопнула. Голова свесилась. И с небывалой легкостью он шагнул на груду сучьев.

Лямки отпустили. Стало легко. Беспокоил только ворон, нарезавший круги… Но ведь сейчас ночь? А ворон черным крестом все вис над белой вырубкой… Сколько длился этот сбой в сознании, старик не ведал. Он очнулся от прикосновения жаркого липучего языка. Урман вылизывал смерзшиеся ресницы и испуганно скулил.

– Я тебе обещал в лес сбегать, платиновый мой?.. Ну… Не плачь… Живи, Урман…

От родного голоса пес радостно вскинулся, припал на передние лапы и по-щенячьи захватил в теплую пасть большой палец, холодный и недвижный, будто не живой. И чему-то благостно улыбнулся старина напоследок. Может быть, тому, что жизнь и охота закончились в одно время.

Леонид Корнилов

«Охота и рыбалка» №7(63) от 01.07.2008