Как-то незаметно подошла осень. Отстекотали сенокосилки в лугах, и по ластам, узким луговинам вдоль Печоры, встали плоские зароды сена с торчащими стожарами. На высоких берегах реки по тёмной зелени таёжной стены словно кто-то намалевал жёлтые пятна — это берёзы выкинули первые «жёлтые флаги», знаки капитуляции лета.

Захолодали ночи, стали яснее и чище звёзды, просветлела на перекатах и потемнела в заводях и омутах вода. Поплыли по ней узкие жёлтые листики ивы. тронутые с краёв серым узором увядания. Осина роняет тяжёлые от росы желтые, красные, оранжевые листья с длинными, словно восковыми, черешками. Ветки рябины гнутся от тяжести налитых красно-оранжевых ягод. Много рябины — быть дождливой осени.

Как радостно выходить ещё потемну на охоту, почему-то зная уже заранее, что сегодня твой день, что будет он удачен. Повезёт тебе или нет — всё ещё впереди, но удача уже в том, что ты на берегу реки и поднялся, пока заря ещё не пробивалась, что мачо кто в посёлке встал так же рано, а может быть вообще один только ты вышел сейчас к лодке и вслушиваешься в темноту осенней ночи. Гулко отдаются шаги по сырому песку, прихваченному ночным морозцем.

Ночная тишина объяла пространство, но всё предвещает рассвет. «Тс-с-и-и!» — цыкнула пичуга в тёмном небе. Это, похоже, лесные коньки вершат свой ежегодный пролёт. Где-то на берегу ниже по реке, возле бани, звякнула лодочная цепь — тоже кто-то собирается в лес. По ягоду или на охоту?

Я представил себе, как где-то далеко на востоке, за Уралом, откуда течёт Печора, такие же, как я, мужики собираются на охоту. Там уже рассвело, и они, наверное, успели сделать не по одному выстрелу. И грибники, и ягодники там, на востоке, уже мнут моховые болота, дерут одежонку в кустарниках. Многое тысячи людей торопятся словить свое охотничье и рыбацкое, грибное и ягодное счастье.

А еще дальше на восток какие-то компании уже кипятят чаёк на костре, обсуждают прошедший день, готовятся ко сну под осенним небом в палатке ил временном балагане, а может, торопятся домой с фанерными горбовиками за спиной, полтями ядрёной таёжной ягоды, брусники да клюквы.

Восток озарился. Моя собачка Айка уже давно сидит в лодке и поскуливает от нетерпения, торопит меня. Вперёд!

Ревёт-поёт мотор, и лодка устремляется вверх по спокойной воде Печоры. Она в этом месте неширока, метров сто двадцать-сто пятьдесят, где больше — где меньше, где шире — где уже. С берегов тянет прекрасным запахом жухлой листвы и осеннего болота. Айка встала передним лапами на левый борт, немного наклонив лодку, ловит совсем, наверное, другие запахи, запахи зверя и птицы. Чтобы выровнять лодку, я пересаживаюсь чуть правее.

Еще темно, но привычка большое дело, и я веду лодку по реке скорее чутьём и памятью, чем взглядом. К осени вода совсем упала, все перекаты обнажились — мель на мели. Надо держаться всё время главной струи. Теперь, когда столько уже наезжено и днём и ночью, когда каждый камень в реке знаком, лодка идёт без задержек.

Вот перекат Свахина коса. На нём прижимайся сначала к правому берегу, потом сразу за песками к левому, а там — вдоль него около коряги, которая торчит у самого берега, как можно ближе к ней. На выходе из переката струя шириной всего три-четыре метра, и надо попасть в неё точно, чтобы не поломать винт. Главное тут — не снижать скорости. Дело привычное — и лодка по блестящему расширяющемуся сливу вылетает на широкий плёс и устремляется к заветным моим угодьям. Они уже недалеко. Немного ниже Пальник, у небольшого ложка начинается моя любимая тропа — места охоты по птице, мои заветные ягодники, мои грибные полянки. Я сам их разведал, и оттого они кажутся мне моей собственностью, хотя, конечно, никому не заказано тут и охотиться, и ягоды брать.

У каждого настоящего охотника, грибника, ягодника есть свои укромные лесные места, куда поведёт он разве уж очень хорошего своего знакомого. Ведь живёт ещё в людях такое суеверие — покажешь их другим, тебе самому ничего не достанется. И птица не будет попадаться, и грибов не наломаешь, и ягод не наберешь. Не торопитесь осуждать того, кто не хочет показать вам свои лучшие, добычливые места. Ищите свои — и навык появится, и лес лучше узнаешь, и добыча будет дороже. Сам всё разведал.

Ухожу в старый, сумрачный на рассвете сосняк. Айка где-то там впереди, шныряет по кустам и, знаю наверняка, ладит к нашему заветному болоту. На его окраинках постоянно держатся взматеревшие глухари, пока ещё в выводках, но петушки уже в тёмном пере.

Предвкушение новой охоты, азарт первооткрывателя (хотя который уж раз топчу я эту знакомую тропу!) гонят меня вперёд. Айка неожиданно появляется среди молодых частых берёзок и сосенок, шуршит сухой листвой. Она останавливается и словно спрашивает меня взглядом: «Ну что? Правильно идём?» «Правильно, правильно. Будто сама не знаешь!» — отвечаю я ей.

Боже мой! Сколько раз я замечал, что разговариваю со своей собачкой, словно с человеком! И правда, ведь собака — это по сути то, что утеряно человеком где-то там, далеко, в первобытных веках. Она его слух, зрение, обоняние. Доверься своей собаке, охотник!

Когда идёшь этим, хоженым много раз путём, невольно вспоминаешь, какие случаи тут бывали.

Как-то в конце сентября я отправился на охоту по боровой дичи. Айка умчалась вперёд и скрылась за пушистыми сосновыми молодняками. В этот день мне повезло. Через какой-то час я был уже с добычей. На окрайке мохового болота Айка подняла на моих глазах глухариный выводок.

Я услышал гром глухариных крыльев, а за ним почти сразу — взвизг Айки и её задорный лай: «Эй, хозяин, давай сюда! Я его посадила!»

Молодой глухарь, уже полностью перелинявший, в чёрном пере, уселся на вершинку сосенки. Я стоял на чистом месте, полностью открытый, и боялся сделать хотя бы один шаг, боялся спугнуть этого глухаря. Айка крутилась под сосенкой, лаяла и отвлекала его внимание, но я не решался подойти поближе и, поторопившись, выстрелил с большого расстояния. Но глухарь не обратил никакого внимания на выстрел, а только смотрел вниз на Айку, которая захлебывалась лаем. Он негромко крэкал и распускал хвост веером, покачиваясь на вершинке, когда собака толкала тонкую сосенку, раскачивала её, словно хотела сбросить глухаря. Я понял, что глухарь еще непуганый, и пошёл прямо к нему, а когда подошёл на верный выстрел, то он был удачен.

Уже к вечеру, возвращаясь к 6epeгу Печоры, я набрёл на небольшое и незнакомое мне болотце. Поперёк чистой зелёной моховой палестинки медведь проложил след, а вся она была сплошь покрыта красной крупнюшей клюквой. Ну, разве мог я пройти мимо такого клюквенного богатства! С собой у меня не было ни ведра, ни рюкзака, только маленький котелок. Тогда я решил снять рубашку, связать рукава и в ней нести ягоды, которые наберу. Дело у меня пошло споро — ягоды было много. Чтобы не уставать, я опустился на колени, подняв голенища бродней, и собирал ягоды котелок за котелком.

Тут прибежала Айка, посмотрела, что я делаю, даже пару клюквин пожевала, и улеглась около рюкзака под кустиком, на котором я повесил ружье.

Через несколько минут она вскочила и умчалась в лес. Совсем неподалёку раздался её азартный лай. Посадила глухаря! Я схватил ружьё и пошёл на голос моей собачки. Она сидела под ёлкой и лаяла на вершинку. Как ни пытался я высмотреть птицу в кроне, так ничего и не увидел. Держа наготове ружьё, толкнул ёлку ногой, но и после этого никакой птицы не объявилось. «Обманулась, глупая,» — сказал я собаке и пошёл снова собирать клюкву. Не успел я набрать полкотелка, как Айка залаяла опять. «Вот поганка!» — пробормотал я и помчался с ружьём к ней. На дереве никакой живности не было, и я повернулся уходить, но Айка снова подала голос, уже подальше. «Просмотрел я птицу, ягодой увлёкся», — упрекнул я себя и побежал к собаке. Она увидела меня и тихонько потрусила в глубину леса. Там она стала неторопливо лаять, посматривая в мою сторону. Тут я догадался, что она отманивала меня от ягод. По её мнению, собирание клюквы было недостойно для таких охотников как она и её хозяин. Я посмеялся, но клюкву всё-таки собирал до темноты и набрал полную рубашку, почти ведро.

Так уж пришлось, что половину из почти десяти лет, прожитых на Печоре, я охотился с Айкой. Это была полукровка-лаечка с великолепной статью, внучка отличного по формам западносибирского кобеля, которого я вывез из Москвы, но так и не успел с ним нормально поохотиться, потому что его украли. В ней была и кровь чистой вогульской лайки, какие еще, может быть, встречаются в глухих местах Северного Урала.

Она стала искать и лаять глухаря в пять месяцев. Сначала даже не облаивала найденную птицу, а просто садилась под деревом и, задрав мордочку, внимательно разглядывала её, укрывшуюся в кроне. То вверх посмотрит, то на меня. Конечно, подходить было трудно — любой хрустнувший под ногой сучок пугал глухаря, и он улетал, не дожидаясь моего выстрела. Однако собачка быстро разобралась, что к чему, и уже с третьего или четвёртого выхода начала лаять. И я уже потом не приходил домой без добычи.

На моей постоянной охотничьей тропе есть одно место, где я люблю отдыхать. Я нашёл сто среди сырого ельника, перекрещенного тут и там поваленными стволами. Здесь всё поросло бодяком и таволгой, всегда сумрачно и сыро, жидкая грязь хлюпает под ногами, сочно ломаются будылья трав, вздыбленные выворотни выставили к свету толстые корни, словно руки, молящие о помощи. И вот в этом-то неприглядном углу я отыскал чудесное местечко, где так хорошо мне отдыхалось каждый выход не охоту. Я частенько приворачивал сюда совсем из другой стороны, чтобы отдохнуть здесь, на своем любимом месте часок-другой, сварить чаёк, полюбоваться лесом.

Это место возвышалось над топью ельника. Большой бугор порос кедрачом, был сух и чист. Я так и назвал его — Кедровый угор. Небольшая полянка была окружена старыми и молодыми кедрами, а земля покрыта многолетним слоем опавшей хвои. Ежегодно её подбавлялось всё больше и больше, и полянка стала пружинить, как матрас. Мягко по нему было ходить.

Под самым большим и развесистым кедром у меня было устроено что-то вроде кресла, чуть ли не лежанка. Место для костра я выложил камнями, чтобы не тлели старая хвоя и подстилка, а под угором около большого выворотня выкопал ямку, маленький колодец. У ствола кедра на сучках висели старый котелок и кружка, так. на всякий случай.

Крона кедра была настолько плотна, что даже в дождь её не пробивало. Сидишь в тишине, и только слышно, как сеется осенний дождик и позванивает на лужицах под угором, да крупные капли стекают с листьев бодяка и стукаются о землю. Айка привалится к моему боку и дремлет, роняя голову, но уши всё время вздрагивают и поворачиваются на звуки леса, которые я, конечно, не слышу и не могу услышать. Человеку не дано то, что дано его помощнику-собаке. Уши собачки вздрагивают и поворачиваются в ту сторону, откуда донесся только ей слышимый звук. Собака не просыпается, каким-то непонятным образом отфильтровывает ненужное и просыпается, когда звук показался ей стоящим внимания. Иногда она срывалась с места и исчезала под угором. Через некоторое время раздавался её голосок, и приходилось шагать по грязи к закрайку большого болота или по сосновой гриве. Айка редко обманывалась. Почти всегда она находила какую-нибудь живность, достойную нашего с ней внимания. Правда, мне гак и не удалось отучить сё облаивать белок до начала охоты на них. Это действительно трудно втолковать охотничьей собаке. Только самые выдающиеся среди молодых сразу усваивают эту науку и словно начинают понимать, когда и в какое время надо искать ту или иную дичь, будто знают сроки охоты.

В этом месте, тоже осенью, я видел, как кедровки сажали лес.

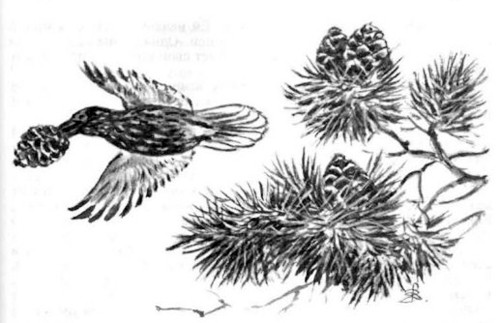

Урожайные годы на кедровый орех на Печоре бывают редко. Если же такое случится, то вершины кедров унизаны толстыми сизыми шишками. На концах ветвей они собраны в толстые кучки по три-четыре штуки. Уже с середины августа на кедрах начинают копошиться кедровки. расковыривая шишки и расклевывая орехи в молочно-восковой еще спелости. Они откручивают шишки и летят с ними на соседние деревья. Чтобы там их расклевать. Кедровок на Печоре называют пиршуками: «Глянь, глянь! Пиршук шишку потащил!» Или того, кто куда-нибудь прячет свои вещи, зовут пиршуком: «Вот ты пиршук какой, вечно всё куда-нибудь затолкаешь, потом не найдёшь!»

Кедровка очень смешно выглядит, когда тащит в клюве шишку. Будто у неё ещё одна голова выросла, впереди настоящей. Они расклёвывают шишки и набивают орехами зоб, а потом спешат куда-нибудь закапывать эти орешки. Почти всегда они летят на вырубку или гарь, то есть туда, где поменьше деревьев, словно соображают, где надо сажать лес. Конечно, это не так. Просто они делают захоронки, которыми потом пользуются и сами кедровки, и всякая лесная мелкота вроде полёвок. У кедровых семян, орешков, нет крылаток, как у сосновых, вот их и распространяет кедровка.

В посёлке, где я жил долгое время, около десятка старых саженых кедров. Они, бывают года, хорошо плодоносят. Шишки привлекают кедровок-пиршуков, которые за неделю, а то и меньше, могут снять весь урожай. Каждая кедровка, сорвав шишку, тащит её к лесу. Поселковым ребятишкам, конечно, завидно, они ведь не могут долезть до кончиков кедровых веток, где шишки самые большие и где их особенно много. За то, что они трясут ветки, обламывая кончики, ребятам порой влетает здорово от взрослых. Вот и приспособились они отнимать добычу у кедровок. Высмотрят, по какому пути чаше всего летят птицы с шишками в клювах, встанут там, а когда полетит кедровка с шишкой, начинают орать и прыгать, швырять в воздух палки. Кедровка от испуга роняет шишку. Тут начинается свалка, кто шишку первый захватит. Потом ребята жарят их на костре, чтобы сбить смолу, и выковыривают ещё горячие вкуснющие орешки.

А кедровка летит за новой шишкой. Ей невдомек, что она может спокойно выдержать крик и гвалт под ней. Однако она каждый раз почему-то пугается и снова и снова роняет свои шишки, которые достаются ребятишкам.

Так вот, когда я отдыхал на своём любимом Кедровом угоре, мне удалось увидеть. как кедровки закапывают орешки в землю. Первый раз я такое увидел в Горном Алтае.

Я сидел в корнях кедра и немного задремал. Айка тоже дремала около меня. Негромко, словно стараясь меня не тревожить, покрикивали кедровки в вершинах деревьев и возились там. Изредка какая-нибудь из них роняла шишку, которая стукалась несколько раз о ветки и падала. подпрыгивая на пружинистом слое хвои. И тут неподалеку от меня на землю села кедровка. Зоб у неё был набит орешками до отказа, даже пёрышки пёстрые топырились. Она скакнула под ближний кедр и оглянулась на меня, словно боялась, что я подсмотрю, куда она прячет орешки, а потом уворую их у неё. Кедровка быстро вонзила клюв в слежавшуюся хвою и спрятала под неё несколько орешков. Раз, другой. Мне не было видно, как она запихивает орехи, но что она их запрятала в лесную подстилку, было совершенно очевидно, потому что зоб у неё опал и стал обыкновенным. Для верности я встал, когда она улетела, и подошёл к месту, где она закопала орехи. Прикопки были хорошо видны. и я раскопал два таких места. В одном было три ореха, а в другом четыре. Вот так кедровка «сажает» кедрач.

Свою охотничью тропу за несколько лет я изучил досконально, новых открытий и находок ждать вроде бы и не приходилось, но в каждый поход моя тропа удивляла меня чем-нибудь интересным.

Так, однажды я сидел на болоте среди невысоких зарослей голубики и покуривал трубочку. Только что из-под самых моих ног взорвался и улетел выводок белых куропаток, и Айка утянулась за ними куда-то за край болота. Ташиться мне туда не хотелось, и я решил посметь и отдохнуть.

Тишина необыкновенная. Такая тишина бывает на болотах, когда первые заморозки пособьют немного комариную рать, и её писка не слышно. Айка лаяла где-то за дальней сосновой гривой. Послышался шелест осоки, и я замер. Какой-то зверь шёл по болоту прямо ко мне. Вдруг глухарь выставит голову над осокой в двух десятках шагов от меня, обозревая болотное пространство. Потом он снова опустил её ниже осоки, словно нырнул в воду, и двинулся к голубичнику, за которым сидел я. Шевеление осоки выдавало направление его движения.

На ловца и зверь бежит!

Он подошел, не заметив меня, на десять-двенадцать шагов и стал обрывать сизые ягоды голубики, негромко пощёлкивая клювом. Я мог по нему выстрелить, и он не узнал бы даже, откуда пришла его погибель. Но я решил понаблюдать, потому что такое увидишь нечасто. Глухарь аккуратно обирал кустик ягодку за ягодкой, прихватывая иногда и листики. Вероятно, я шевельнулся или как-то по-другому выдал своё присутствие. Глухарь сразу весь сжался и вытянулся, повернув голову с красными бровями в мою сторону. Я подумал, что сейчас он взлетит, и решил стрелять, когда он поднимется. Но это, видно, был старый и умный петух. Он перехитрил меня. Вместо того чтобы взлететь, он зверьком юркнул, если можно применить такое слово к этой громадной птице, в траву и был таков.

Сентябрь не особенно радует погожими днями, но когда они стоят, лучшего времени в печорской тайге, наверное, не бывает. В эти тихие и тёплые еще дни вся природа словно помогает лесной живности наготовить запасов к зиме. В ельниках и кедрачах работают полёвки и бурундуки, белки и кедровки. Глядишь, какой-то зверёк в побуревшей траве копошится. Сделаешь шаг, а оттуда белка вдруг порскнет с грибом во рту. Заберётся на ёлку невысоко и насадит его на сухой сучок прямо около ствола. Это припас не только для неё — кто найдёт, того и будет.

Очень интересно наблюдать за бурундуками, которые озабоченно шныряют по земле с полными защёчными мешочками. Они тащат в норку и семена трав, и орехи кедровые, если попадутся на пути, и разные сухие листики, и травинки для подстилки. Бурундуки совершенно не боятся человека и очень любопытны.

Однажды на своём месте на Кедровом бугре я собрал шишек, накиданных кедровками, нашелушил орехов, сложил их горочкой на расстеленном плаще и отошёл за водой, а когда вернулся, около орехов столбиком стоял бурундучок, и щёки у него были растянуты до предела. Он поднял передние лапки к мешочкам и замер. Мне даже показалось, что он их поддерживает ладошками, чтобы они не прорвались от тяжести, и орехи бы не рассыпались. Вот бы узнать, сколько он сумел за эти несколько минут запихать себе туда орехов! Бурундук свистнул и, мелькнув полосатой спинкой, мгновенно исчез за кедром. Айка где-то моталась по лесу, а то бы она не допустила такого наглого грабежа.

Мало того! Тут затьвякал поползень, порхнул к кучке орехов, схватил один и улетел на соседний кедр. Там он затолкал орешек в складки коры и туг же прилетел обратно. «Не жалко, пусть таскает, не обеднею.» — подумал я и решил посчитать, сколько он перетаскает орешков. Когда он улетел с очередной добычей в клюве, я забрался в корни кедра и стал наблюдать. Поползень летал туда и обратно, как заведённый. посвистывал, тьвякал и таскал орешки. Однако долго ему заниматься этим не пришлось, потому что прибежала Айка и отогнала его прочь, сразу сообразив, что орехи это наше имущество. Однако за десять минут поползень успел утащить двадцать шесть орехов, а промежутки между его налётами иногда бывали меньше двадцати секунд.

Сразу за Кедровым угором начинается невысокая сухая грива, поросшая высокоствольным сосновым лесом. Когда по нему идёшь, под ногами хрустит ягель, олений мох. а правильнее — лишайник кладония. На этой гриве я нашёл полуистлевшие доски, почти ушедшие в землю. Когда-то это был слопец. Таким опадным устройством, самоловом, ловили в старину охотники глухарей, заготавливая их десятками.

В этом же месте есть отличный брусничник. Брусника стоит высоко. почти в колено. Крупные ягоды, когда созреют, не просто красные с розовым бочком, а словно налиты старой кровью, бурые. Сбиты они в плотные кисти, каждая словно заряд связанной картечи. На Печоре кисти у брусники называют брунками. Если идёшь с ружьем вовсе и не по ягоды, вес равно остановишься и собираешь, пока не наешься, пока не распухнет язык от терпкого сока. Каждый брунук — почти в горсть.

А недалеко от брусничника в один грибной год я набрёл на такую высыпку белых, что не поверил сам себе. Грибы стояли на расстоянии двух-трёх шагов друг от друга. Только попал я на это место после времени, слишком поздно. Ядрёные боровики уже были проморожены насквозь и стали словно каменные. Потом мне объяснил местные жители. что их надо было брать, а потом разморозить и жарить, можно даже мариновать.

В районе моей тропы мне довелось найти исключительно богатый морошечник. Каждый год он давал нам пять-шесть вёдер желтовато-прозрачной. крупной и сочной ягоды.

В районе моей тропы мне довелось найти исключительно богатый морошечник. Каждый год он давал нам пять-шесть вёдер желтовато-прозрачной. крупной и сочной ягоды.

А было так. В один из засушливых годов, тех самых семидесятых, когда горели леса почти по всей России, я пошёл разведать места с морошкой. Её не было нигде. То есть она была, но вся посохшая, которую уважающий себя ягодник брать не станет. Старожилы говорили: «Сей год морошки не будет. Цвело много, да вся посохла».

Я крутился по болотам полдня, утуркался до невозможности на жаре, комары меня изъели. Морошку ведь берут в самое жаркое время. В конце июля. Тут попался мне на пути небольшой ельничек, и я решил посидеть в нём в прохладе, немного передохнуть. Только я продрался туда сквозь еловый молодняк, исцарапав о сухие веточки руки, как увидел этот морошечник. Сами растения были высоки, и резные, похожие на малинные, листья смыкались, образуя как бы висячий ковёр, а над ним повсюду были ягоды. После иссохших на корню ягодок на открытых болотах эти мне показались чуть ли не с яблоко каждая.

Они торчали так плотно, что я поставил ведро на землю и собирал сразу двумя руками. Минут за двадцать я набрал три четверти ведра, остальную четверть собирал почти час. Этот секрет морошки знает каждый, кто её собирал. Она очень сильно уминается, даёт сок, все время оседает в ведре и уплотняется.

Так что мой район охоты был не только местом охоты на дичь.

Тут была охота и за грибами, и за ягодами. И какая охота!..

…А вот сегодняшний день небогат — два рябчика в рюкзаке.

Но разве этого мало?! Ведь целый день, ясный осенний день, я был в тайге, видел последние, наверное, кучевые облака, а высоко под ними парящего кругами ястреба-тетеревятника. Я видел росчерки блистающей паутины в тёмном уголке леса, где медведь расковырял гнилую Колодину. Я поднял на краю болота старого лося и видел, как он легко бежал через болото, вытянув морду, закинув рога к загривку и расшвыривая светлые ошмётки мха с поблескивающих мокрых копыт, а моя собачка безуспешно пыталась его догнать. Я пил крепкий чай с клюквой на своём любимом месте, на Кедровом угоре, и лёгкий дымок костерка, дрожа, поднимался в недвижном воздухе. Я слышал пересвист рябчиков и подманивал их к себе, посвистывая в костяной маночек…

Неужели этого для меня мало?

Почти стемнело, когда я вышел к Печоре и спустился с высокого яра к причаленной лодке. Вдоль обрыва — стенка тёмно-зелёных елей. Словно верёвки свисают их корни, вымытые полой водой. Айка скатилась вслед за мной. Обычно её трудно загнать в лодку, пока она не набегается досыта, но сегодня она умаялась тоже сильно, сразу прыгнула в лодку, даже не стала ждать, пока я залезу.

Немного прибыла вода, и лодка плавает на якорной цепи. Видно, вчера был дождь в верховьях. Выталкиваю лодку в реку. Несколько толчков шестом, и она на течении. Я не тороплюсь заводить мотор и потихоньку сплавляюсь, покуриваю трубочку, слушаю тишину. Айка свернулась калачиком на тёлдасе, досках на дне, и даже головы не поднимает, чтобы понюхать воздух. Ещё не совсем стемнело и мне видны её глаза, дремотно прикрытые. «Ну что, собачка, — говорю я ей, — умаялась?» Айка открывает один глаз, косит его в мою сторону, наставляет ухо и чуть шевелит кончиком хвоста. Ворочаться ей неохота, и всем своим видом она словно говорит мне с укором: «Отстань, хозяин, лучше мотор, давай, заводи».

Я дёргаю шнур. Мотор взрёвывает и словно будит продремавшие берега. Оттуда кидается к нам эхо. Ночная тишина словно вздрагивает. Включаю реверс, и мотор разгоняет мою длинную печорскую лодку. Она набирает ход, еще больше ускоряя его на перекатах.

Северные сумерки долгие, еще полчаса, наверное, будет постепенно смеркаться, а совсем стемнеет, когда я подкачу к посёлку.

Много ли человеку надо! Хорошая собака, хорошее ружьё, надёжный мотор у лодки, любимые тропы, а впереди, за темнеющими излучинами, затерянный среди северной тайги посёлок и яркий свет окон твоего дома, словно маяк на высоком берегу…

Д.В. Житенев

“Охотничьи просторы” №3 (53) – 2007